Etymologiquement, le terme « sérigraphie » est une contraction des mots latin « sericum » (soie en tant que tissu), et du grec « graphein » (écriture, et par extension notion de dessin, image). On peut le traduire par « soie qui dessine, ou plus précisément soie qui encre« . La soie étant le tissu laissant passer de l’encre à des endroits déterminés, agissant tel un masque sélectif ou pochoir.

L’apparition de ce dernier est très ancienne (les « mains négatives » que l’on retrouve dans plusieurs grottes ornées sont bien une application du pochoir: l’artiste à soufflé une couleur liquide sur sa propre main posée sur la paroi). Il est difficile de dater les débuts de la version tissu-écran qui donnera les bases de la sérigraphie à proprement parler. Des ouvrages conservés, des écrits et estampes attestent d’un artisanat développé en Chine autour de cette technique, durant la Dynastie Song (960-1279). On fabriquait alors des pochoirs utilisés pour ménager des réserves par « empâtage » sur le textile ensuite teint et lavé. Cette nouvelle façon d’encrer des motifs décoratifs se répandit rapidement dans les pays voisins. Au Japon, au 12ème siècle, la technique est améliorée et c’est à partir de là que l’on utilise véritablement les premiers écrans de soie, faits à l’époque avec des cheveux tissés, et alors largement utilisés sur blasons et kimonos.

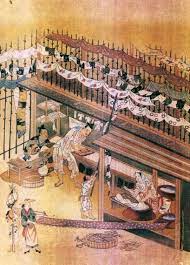

Gravure sur bois tirée de la collection « 24 représentations de l’artisanat japonais »

d’après Yoshinobu Kano (1552 – 1640). Collection R Buner, Bâle. >